« Je t’accuse », un titre qui fait écho à « J’accuse » d’Emile Zola pour défendre Alfred Dreyfus. Mais c’est bien accuser que la chanteuse Suzanne fait par cette chanson. Elle accuses les agresseurs sexuels. Elle accuse l’État de fermer les yeux, à travers une chanson portée par des victimes de violences sexiste et sexuelles et un clip réalisé par Andréa Bescond.

Une chanson comme cri du cœur et outil de libération

Ce jeudi, Suzane dévoile « Je t’accuse ». Dans cette chanson coup de poing elle crie haut et fort les violences sexuelles et sexistes qu’elle a subit dans le passé. À travers cette œuvre, l’artiste pop de 34 ans transforme sa douleur en arme. « Je crache cette chanson avec mes tripes », exprime la chanteuse encore bouleversée par l’intensité de l’écriture. Assise au piano, elle compose dans un élan de colère et de résilience. En ressort un morceau brut, sincère, un exutoire qu’elle ne filtre pas. « Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma », chante-t-elle, en écho à ceux qui hantent la vraie vie, bien loin des écrans. Ce titre ouvre la voie à un quatrième album prévu pour l’automne. C’est aussi la première fois que Suzane parle publiquement de son propre traumatisme : une agression sexuelle subie dans un contexte professionnel, bien avant qu’elle ne devienne artiste.

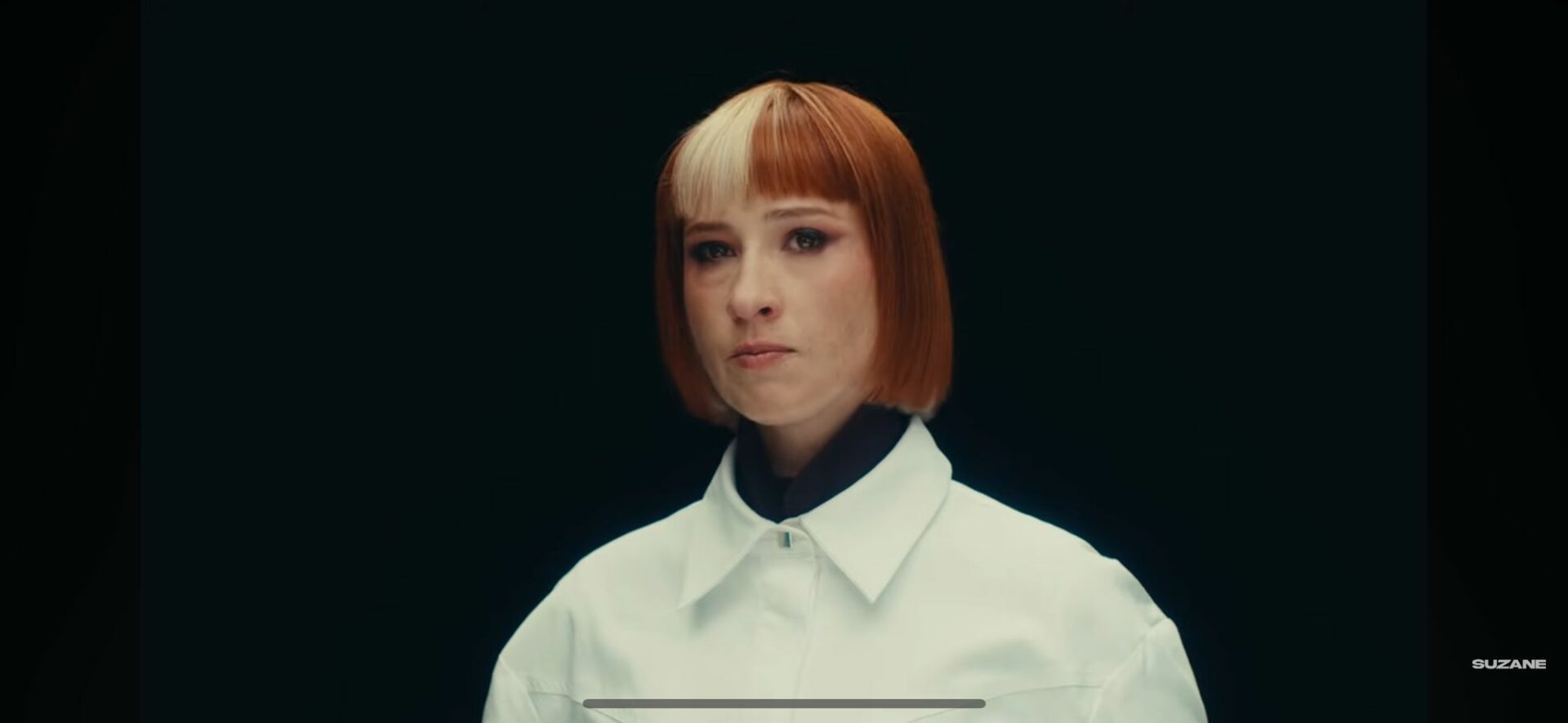

Pour mettre en image son message, Suzane collabore avec Andréa Bescond, actrice et réalisatrice connue pour son engagement contre les violences sexuelles. La vidéo qui accompagne la chanson poignante est une véritable illustration de solidarité, de sororité. Le clip est tourné sur fond noir, aligne les visages en gros plan : ceux de victimes, connues ou anonymes, et de militant·es engagé·es. Parmi eux : Muriel Robin, Catherine Ringer, Charlotte Arnould — qui accuse Gérard Depardieu —, Lyes Louffok, Miranda Starcevic ou encore Caroline Darian, fille de Gisèle Pelicot, figure d’un procès emblématique. Le collectif Notre Ohrage et la Fondation des Femmes apparaissent aussi dans le clip. D’ailleurs, Suzane reverse les droits d’auteur du morceau à cette fondation. Elle ne se contente pas de chanter : elle agit, elle milite, elle transforme la scène en tribune.

De l’ombre à la lumière, la parole se libère

« Je fais partie de ces jeunes femmes qui se construisent sur un viol », assène-t-elle, avec courage. Longtemps, Suzane garde le silence. « Je me suis tue », confie l’artiste la gorge nouée. Honte, peur, sentiment d’impuissance : elle enfouit ses « cicatrices invisibles » plutôt que de les exposer. Avant d’être artiste, elle n’a ni micro ni plume pour se défendre. Même lorsqu’elle tente de signaler le viol d’une collègue à la gendarmerie, elle se heurte à une fin de non-recevoir. Aujourd’hui, elle se sent prête. Elle « lève la tête », trouve dans sa voix la force de briser l’omerta. Elle rend hommage au mouvement #MeToo, qu’elle considère comme un déclic collectif, mais elle dénonce aussi ses limites. « La justice suit-elle vraiment ? A-t-elle les moyens ? Peut-elle protéger ? ». Elle s’interroge, de façon très lucide, sur les statistiques alarmantes : en 2021, 94 % des plaintes pour viol finissent classées sans suite.

« Je t’accuse » n’est pas une plainte, c’est une déclaration de guerre. Suzane rejette le mot « victime », trop lié à l’idée de faiblesse. À ses yeux, celles et ceux qui survivent à de telles violences sont des « guerrières ». Elle s’inspire du combat de Gisèle Pelicot, mais aussi de toutes ces personnes qui refusent de se taire malgré les obstacles. Elle dénonce l’impunité qui règne dans l’industrie musicale. « On les connaît tous, les prédateurs. Mais tout le monde se tait », lâche-t-elle. Elle espère qu’un jour, la vérité éclatera. Pour l’instant, elle choisit de ne pas nommer son agresseur, ni même de porter plainte. « Je ne veux pas lui donner de l’importance. Mais je veux qu’il sache que mon combat, lui, est important. Et que je le mènerai jusqu’au bout. »

Par la musique, Suzane reprend le contrôle. Par sa parole, elle trace un chemin pour d’autres. Et avec « Je t’accuse », elle transforme la douleur en force, le silence en cri, et l’intime en acte politique.